より精密な根管治療をめざして

自分の歯で噛めることが患者さんにとって最善の治療であることは言うまでもありません。

むし歯が進んだ歯ややり直しの治療では根管治療が必要になることが多く、この根管治療の成否が歯の存続の決め手となります。

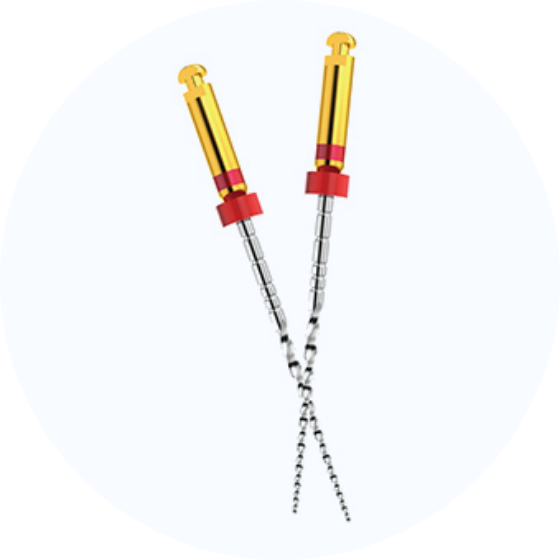

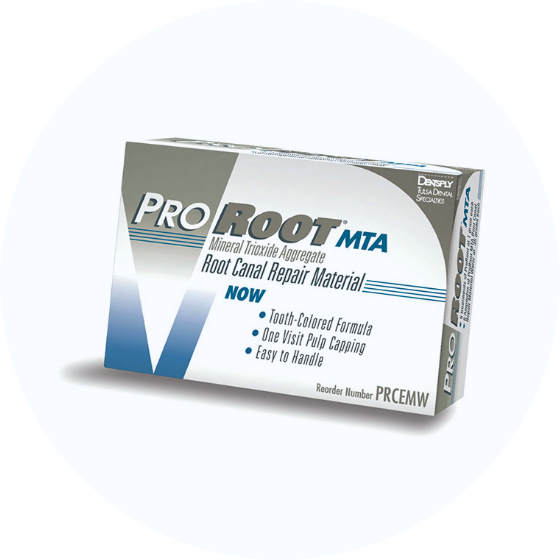

成功のためには精密な治療を行うことが必須であり、それには、診断の機器、高度な治療機材、先進の材料、そして十分な余裕のある治療時間が必要です。

高度な根管治療で歯の寿命を伸ばしたいとお考えの方と長時間の治療を一緒に頑張っていけるならば、それは歯科医として幸せなことと思っています。

院長から根管治療についてのメッセージ

院長から根管治療についてのメッセージ